走入永續,向淡水見學:將城市變成教室,把行動寫進身體

文字、攝影/高偉倫 DanielKao

如何讓設計回應環境,生長順應節奏,永續應該要做到不多說,卻剛剛好。攝影/高偉倫 DanielKao

來自南大 EMBA,為期兩天的《挺好Talk.Say淡水》永續見學課程,從紅毛城的歷史記憶,到「風怎麼吹,水怎麼流,人怎麼作息」雲門基地的建築體驗。

從馬偕文化的精神傳承,到將捷金鬱金香酒店的 ESG 實踐。這群來自南部掌握企業大船的龍骨,透過見學之旅的設計思維,以城市學作為永續實踐主軸,在短短 48 小時內,成為淡水歷史期間限定的深度參與者。

兩天一夜的淡水走讀,表面上透過空間、聲音、氣味,感受文化被實踐的細節,一場從看見到共感,從思辨到行動的深層轉化歷程。

「這兩天的行程,仍在細細的咀嚼著,試圖抓住那留在心裡的味道。」南大EMBA的學員在課程回饋單後,把心裡的感受與悸動寫下,如果重新回想課程,內心的感動會忍不住讓人熱淚盈眶。

永續見學,是一場高度縝密的行動設計

跟單純踩點式的走馬看花旅行不同,永續見學有一套縝密設計的行動學習,把地方文化、綠建築、企業 ESG 與個人生命,交織成一張立體的知識網絡,讓 EMBA 學員不只看見淡水,更能看見自己可以參與改變的位置。

走進場域,南大 EMBA 學員在淡水見學途中回望風景、城市,也回望自己整學期的學習歷程。攝影/高偉倫 DanielKao

為什麼傳統內訓無效?

缺乏共感、學習斷裂:為什麼辦了企業內訓跟員工旅遊,團隊還是沒改變?

多數企業都會編列員工旅遊或是教育訓練的預算,委託福委會或是人資執行,但如果把過程納入知識教育,甚至設計永續體驗讓員工邊玩邊學,學習成效卻有限,即便過程玩得開心,但學員回到工作崗位後,還是不確定怎麼實踐 ESG。

根據深耕台灣 30 年的日本人力資源顧問公司「保聖那 Pasona HR」,在 2024 年底的調查結果,台灣有 7 成企業提供員工旅遊福利,其中有超過一半(55%)的公司會由福委會統一籌辦團體旅遊,採取「大家一起去旅行」的方式。然而部分同仁會對旅遊地點、方式不感興趣而無法參與,難以兼顧包容性,甚至有 3 成企業完全沒有這項福利。

內訓講座排得滿,卻少了情境與共感,從美國數位培訓機構 24X7 Learning 的調查看,只有 12% 的學員表示他們會將培訓中學到的技能,真正應用在工作中,實際學習轉化率卻只有 12到20%,更有 7 成的同仁沒有收穫。

單向知識灌輸無法對應多元工作情境,當缺乏真實操作、反思機制與環境刺激,知識就停留在認知階段,無法進入行為層面。從美國創新人力資本研究中心「Innovative Human Capital 2025」的研究報告來看,傳統學習模型已經難應付瞬息萬變的職場需求。

研究建議要設計「3 : 1 體驗學習模型」,才能讓大家認真學習,意思是說,每 1 小時形式講授,至少要搭配 3 小時的情境操作、沉浸式專案,或是反思教練等實作體驗。從 Gartner、PwC等企業內訓的成果來看,可以將學習參與率提高超過五成。

當課程從教室移轉到社會真實場域,而地方社區的生態風土就是最天然的教材,讓大家在課堂時了解知識基礎,離開課程後也能輕易回訪,如此觸發多感官線索與情緒記憶。

學習成效不能只有感動,是策略跟行動的整合

張幼霖老師用四大面向重新設計學習場域,將流動的風景跟歷史用作最天然的教材。攝影/高偉倫 DanielKao

帶著學員走進歷史,感受氣味的,是負責這堂南大 EMBA 教學策展總設計的張幼霖老師,他從設計思維架構切入,敏銳捕捉場域特性,把厚重的理論壓縮成輕巧的學習體驗旅程。兩日之間,能讓學員從感官經驗進入深層思辨,並且以個人生命經驗,連結回自己企業的永續策略。然而,其實後面有一套編排的設計工作與教學方法論。

從場域打開觀察力,進入設計思維脈絡

見學課程的設計邏輯背後,是精準編排的行動設計系統,從課前目標設定、場域挑選、敘事動線鋪陳,到課後行動轉化,每一步都緊扣永續價值跟體驗策略,雙軌同步推進。

在出發見學之前,張幼霖老師會從企業經營、永續實踐、設計思考、社會創新的跨領域課程中,預先建立學員的基本認知跟架構,先培養學員能看見系統,也能問出好問題的能力。

因為要帶學員走進歷史現場,打開五感,他花了多年時間,跟著台灣在地職人,親自走過每個場域,切分成學習模組節點。

一堂真正帶來賦能的課,要讓人感動,更要能驅動策略思考與行動實踐。

淡水職人就地取材,地方記憶是最好的老師

夕陽從淡水河面緩緩落下,金黃的餘暉灑在走在石板路學員的臉上。

穿著白襯衫、語氣溫和但內容精準的導覽人,就是淡水最具靈魂的說書職人「阿忠哥」,在這場南大EMBA的城市見學之中,他牽起學員與淡水之間的情感鎖鏈。

這條街曾經是淡水最繁華的貿易中心,企業學員放下平日忙碌的腳步,專注聆聽阿忠哥低沉而溫暖的語調,訴說穿越回 1862 年的動人故事。

臺南大學管理學院劉子歆院長(左)親自帶著 EMBA 學生走入淡水,把學生當夥伴,從頭陪到尾,實踐學用合一的永續教育。攝影/高偉倫 DanielKao

阿忠哥長年以傳統銀鹽軟片相機記錄淡水生活與街景,用黑白底片保存故鄉風貌。放棄台北業務工作後,回到淡水開設淡水漁文影像館學員回饋說,導覽讓土地有情感、有靈魂,讓旅行變成穿越歷史的旅程。攝影/高偉倫 DanielKao

阿忠哥手上的圖卡上印著「Cutty Sark」卡蒂薩克號,這是英國最快的運茶帆船,呼應當年淡水作為北門之鑰的港口地位,是讓台灣走向世界的開始。每張簡單卡片,背後都是台灣近代化起點跟國際化的歷史軌跡。

清朝政府在淡水設立海關,洋人街區、紅毛城、牛津學堂陸續落成,開啟台灣對外貿易的新篇章,「1862」這數字也變成阿忠哥跟學員之間的通關密語,將時間轉譯為情感,把空間講成生活。

淡水在地廟宇承載航運歷史與信仰記憶,從浮雕細節看見清法戰爭與河港變遷,從文化地景中重構地方的集體記憶。攝影/高偉倫 DanielKao

當淡水歷史變成日常,就像帶著一群學員重新住進了這座城市。不像一般的城市導覽或觀光解說,更像一場地方學的現地重建,架構空間記憶連結。在充滿紅磚老牆與哥德式拱窗的場域中,體驗式學習的課程設計,重新拼貼淡水在世界地圖上的位置。

永續設計的行動場域 讓建築自然對話

策略設計走入感官:地方走讀、企業參訪與文化餐桌,探索永續理念的實踐樣貌

將捷金鬱金香酒店外表簡約純白,地面上下卻藏著雨水回收、能源監控系統,讓每位住客默默參與永續,與環境共生。攝影/高偉倫 DanielKao

當人共同生活在一個地方,就會決定這座城市未來的模樣,歷史提醒我們從哪來,永續則告訴我們該怎麼走下去。

位在淡水的將捷金鬱金香酒店是這次永續見學的住宿點,見學之旅繼續從文化場域的學習,延伸走進 ESG 實踐的生活設計。

金鬱金香酒店也是一個充滿指標性的綠建築。建築本體取得鑽石級綠建築標章,近零碳建築物被評定 1+ 級,內有雨水回收與節能監控系統,採用省水設備、每日垃圾秤重與分類,連旅客行為都被設計為低碳參與的一環。

將捷集團董事長林嵩烈把永續做得很細,從綠建築的設計、員工生態導覽、建立素養,擴展到全集團的永續行動,把 ESG 變成集團營運日常。攝影/高偉倫 DanielKao

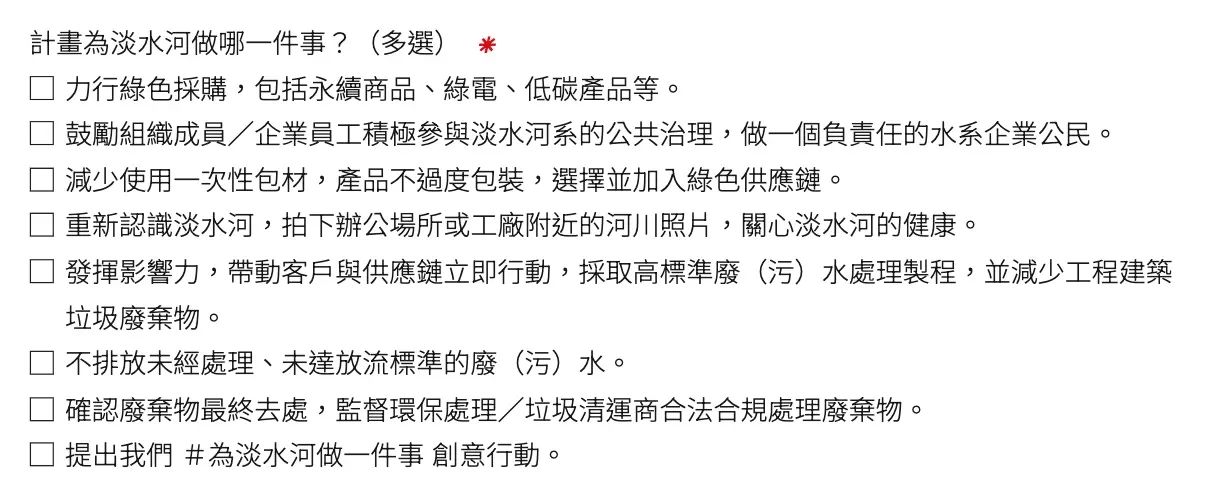

除了場域經營與資源管理,更走進北北基桃 920 萬水系公民的流域行動現場。他們的滬尾藝文休閒園區在 2019 正式開幕後,隔年 2020 年就響應天下雜誌的流域倡議 CSR@天下〈為淡水河做一件事〉,並簽署淡水河公約。

在 8 項細項公約中,承諾守護跟復育園區旁「米粉寮溪」生態,這條溪因為都市開發與上游住宅生活污水排放,垃圾跟廢棄物的污染讓溪水一度惡臭、雜草叢生,甚至達到中度污染程度。

為了改善水質,提升水中溶氧量,園區從生態工法著手,設計水環境與生態復育計畫。

由《天下雜誌》CSR@天下發起,號召企業簽署〈淡水河公約〉,其中有 8 項行動共創健康水域、減塑減污、串聯教育與治理行動,至今有超過 500 家企業響應。來源:CSR@天下

整治工程採用「固床工」工法,做了 13 道落瀑式的階梯結構,這些落差設計可以讓水流變得比較穩定,不會一下子沖刷河床,也能增加水中的氧氣,讓水不容易變臭或長藻。這樣的環境對毛蟹等水中生物來說,更安全,也比較適合生活。

在溪邊也種植水生植物、鋪礫石過濾層、用有孔的石頭當護岸,為了要減少對環境的破壞,選用附近的自然材料來蓋。這樣設計可以防災,也有生態效果,當水中氧氣變多,水質變好,像白鷺鷥、翠鳥這些以前污染時不太出現的鳥類,現在又會飛回來。

魚苗、白鷺鷥、小毛蟹、小翠鳥與紅蜻蜓,變成米粉寮溪重點觀察的生態指標。攝影/高偉倫 DanielKao

推動復育過程中,因上游廢水影響整治成效,也與新北市水利局、環保局、經發局及相關工程單位實地勘察。市府請水利局數次會勘,與環保局加強稽核上游廢水排放,經發局請民間團隊針對上游排放做實地觀測與照相紀錄,並且在內部工作平台上傳備查。

要做永續就是要看見成效。

經過長期整治跟復育,集團找來生態學者林柏昌以及陳江河建築師,花了一年時間評估原生物種、水源,針對整體周邊環境持續做生態調查。

研究發現米粉寮溪多了 13 種鳥類,包括常見的翠鳥、蒼鷺、領角鴞,像黑鳳蝶、大鳳蝶對環境變化敏感的蝴蝶增加了27種,蜻蜓和豆娘多了12種,其他昆蟲多了近50種。當指標物種重返溪流,生態環境也正逐步恢復成適合動植物棲息的自然棲地。

從將捷在 天下流域共好「組織美好影響力」的報告看,他們投入至少 400 小時以上的志工人力,投入米粉寮溪的整治達七年,把流域治理變成制度性、常態化的工作。

天下流域共好「美好影響力」頁面,記錄組織追求的三大 SDGs 目標,以及對淡水河流域的具體承諾,包括投入的時間、人力及預算,實際造成改變的成效數據,用量化數據跟質化內容呈現一家企業如何實踐 ESG。來源:天下「流域共好」平台。

永續教育最理想的形式,除了在教室講述政策框架,更要帶領學生真實站在草地上,看見一棟建築如何與天氣、氣候、水源、節能系統共生共構,現場帶著學員走入與自然共生的建築實驗。

小毛蟹樓梯(右),是一條能安全上下回家的生命之梯。攝影/高偉倫 DanielKao、將捷文創。

像是在景觀河道旁的水溝裡,自粉寮溪復育後,將捷發現小毛蟹重新回來了,為了讓它們自由在生態棲地移動,將捷在水溝蓋裡鋪設水泥製「小毛蟹樓梯」,並且經過前後測監測觀察,發現數量真的有提升。

生態池與小溪水域內出現原生毛蟹種「日本絨螯蟹」,需要有好水質跟遮蔽條件。照片/將捷文創。

觀察生態池與小溪水域內,有固定出現日本絨螯蟹跟字紋弓蟹等原生毛蟹,他們曾經在 12 小時內記錄到 14 隻毛蟹,推估池內族群數量上百,儼然變成「毛蟹大飯店」。穩定的族群結構跟明確棲地條件,是水質與棲息環境的重點觀察指標。

永續見學要看的,是企業如何把米粉寮溪維護的整治工作納入日常營運,藉解決這條河流的生態壓力,留存自己員工跟飯店住客的文化素養記憶。

到飯店上環境課,對外售價是 300 塊新台幣一堂。員工從建築、植栽到水回收使用,講清楚到底哪裡有做跟自然共生的工法。攝影/高偉倫 DanielKao

負責帶我們導覽的將捷同事,對建築跟生態知識倒背如流,講了一小時幾乎沒有停頓過,也引領學員親眼看生態復育成果。

傳統培訓課程設計著重內容傳遞,但忽略體感跟情境脈絡。而企業最需要的,是讓員工淺移默化內建永續思維,讓你走進組織文化的 ESG。

將場域導覽轉化為策略模擬,南大 EMBA 學員走到金鬱金香酒店後門聆聽生態導覽,在陽光下感受設計背後的 ESG 邏輯。攝影/高偉倫 DanielKao

參與式行動研究(PAR)強調學習者也是知識生產者,而服務設計(Service Design)裡常用的「共同創作(Co-creation)」正是把利害關係人帶進設計流程。

比起員工旅遊,永續見學之旅是一場以 ESG 為核心的體驗式學習,讓每位參與者從真實場景中理解系統,把故事變成行動,既能看見商業外的社會價值,也看見組織內部文化轉型的可能性。

若企業想將員工旅遊跟內訓預算,真正轉化為 ESG 實踐力,這是給企業的三項設計建議:

議題聚焦,場域共創:以在地永續議題為主題,結合城市走讀、社會創新場域,讓旅遊變成學習

3:1 體驗學習節奏:預先分享知識架構,並且以 3 : 1 原則,設計體驗式任務

遊戲化追蹤,回饋循環:把互動、沒有壓力元素植入 ESG 行動,並且用量化跟質性指標,追蹤團隊賦能。

這樣旅程不只玩得開心,更能把永續思維帶回職場,落實在日常決策與行動之中。

把淡水見學的感動,寫進身體跟組織

學習風景不只在場域,也在彼此的笑容裡。攝影/高偉倫 DanielKao

當情緒有感,人就會在最自然的狀態下笑出來。

在觀音山與淡水河交會作為背景,南大 EMBA 學員們開懷大笑,留下一張充滿生命力的合照。

曾經幫統一星巴克、王品集團、晶英酒店操盤品牌的林盟欽(圖右),也參與永續、體驗旅遊。攝影/高偉倫 DanielKao

這一刻對他們來說放鬆開心,馳騁職場的企業經理人跟決策者,在淡水二日見學後,學員把跟同學共遊的選擇跟行動,感受跟享受純粹學習的快樂,都在課堂回饋中梳理跟紀錄。

影像與文字:把悸動典藏存檔(ARCHIVE),讓觸動持續發酵

在見學現場,攝影圖文敘事也是行動設計的一部分,身體感知的,是溫度、聲音、氣味與人的語氣。

而這篇文章跟影像,捕捉過程中學員轉瞬即逝的視線交錯、空間跟情感邊角,讓「永續見學」這個抽象概念,長出知識骨架,填滿情感肌理,幫助參與者在事後回望時,迅速重返當下,喚起曾經被觸動的片刻感受。

行動學習的能量來自共感,而共感來自共行。見學結束後,他們都要在三天內完成學習 321 的心得回饋。攝影/高偉倫 DanielKao

永續見學之旅,透過文字跟影像,走進人、場域、記憶的深度對話,參與完一場設計與城市、氣候與文化交織的地方導覽之後,自然而然展現出的情感凝聚。

每次跟著料理職人上山下海跑的好處是,端出來的是一整個地方的文化與溫度。攝影/高偉倫 DanielKao

消費一頓地方餐食,帶他們來認識一種價值與生命風格的實踐現場,像是位在淡水捷運站附近的「之間 茶食器」Between ,主廚是地方文化的轉譯者。

在「之間」吃了一頓印象深刻的飯,認識了淡水生活,品嚐主廚用在地新鮮料理,說著北海岸的故事。攝影/高偉倫 DanielKao

透過每一道蔬食料理,說出他對淡水土地、節氣、食材與人群的理解。

預計 2025 年底完工的淡江大橋,將成為台灣最長的斜張橋,不僅改善淡水到八里的交通,也象徵北台灣河口地景進入新視野。攝影/高偉倫 DanielKao

學員帶著淡水的夕陽與河風,心裡想著也許搭車南返後仍得回到 KPI 跟報表戰場。但不同的是,他們開始思考如果再來淡水這一遭,可以培養理解社會,解決問題的能力,自家企業為什麼不行?

位在淡水的雲門劇場,是 17 年前遭大火吞噬災後重建後的排練場,是台灣當代舞蹈家重要的表演排練場域。在建築物央廣原址前栽種 200 棵樹之外,屋簷上的出簷設計也可以遮蔽烈陽,隔熱玻璃擋住西曬,讓設計回應環境,把永續做到剛好。攝影/高偉倫 DanielKao

從這個念頭出發,見學之旅就不會結束,反而可能打開組織轉型大門之鑰。

酒店一側俯瞰河灣草坡,歷史的脈絡依舊潛伏其下,讓整個場域生成觀點與責任。攝影/高偉倫 DanielKao

以城市走讀為骨幹,配對當地職人、社區組織與歷史場域,讓員工住進故事,課程模組設計對應場域節點,就能讓學員的理解不會只停留在表面。

有意識將知識脈絡與情感觸發點進行對位設計,讓學員在走進場域的那一刻,已經具備足夠的心理背景與問題意識,因此更能對焦體驗,也更能把感受轉化為行動。

旅遊可以把風景框起來,但見學更重要的是確認背景脈絡與轉化行動的契機,典藏文化與生活。攝影/高偉倫 DanielKao

一場好的見學,不該只有當天有感,而是每個月都能用、每個人都能續寫。這種預先規劃的學習跑道,可以讓學員真的抵達體驗時,能更有方向性,也幫企業在旅程結束後,還可以應用可複製的模組架構。

林盟欽老師手裡握著的星巴克,是他當時在統一任職時親手打造的品牌。多年後,品牌回頭送一句「幸福每一天」給親手帶大它的人。攝影/高偉倫 DanielKao

共感不是自然發生,是結構性學習設計的成果。當學習場域、教學脈絡與學員的問題意識三者同步對齊,參與者不是走進場域才開始思考,而是帶著問題進場、帶著方向感知,最終帶著行動能量回到自己的崗位。

永續見學與觀光旅行的關鍵差異,在於學員是否「準備好去理解」以及「處理自己的悸動」。這場見學不只是學習成效的再設計,當旅程結束,反而是學習真正開始的時刻。

走進淡水的旅程,也是一場與自己對話的機會。陽光灑落紅樓、建築呼應風的流動、阿忠哥說出「1862」時的那道眼神,無法量化的感動瞬間,也會讓人想起為什麼選擇走入永續,為什麼想改變世界。

永續見學,是讓城市變成教室的形式,而永續是讓每一次出走,都能成為回望的起點。

2025 永續見學 淡水影像紀錄

攝影/高偉倫 DanielKao

攝影作品連結:https://www.behance.net/gallery/228619477/_?